当たりはずれがある2モーター

グリーンマックスの旧製品(製品番号が4桁)のモーターは2モーターと呼ばれるモーターが搭載されていて、低速走行がイマイチだったり、走行性に安定感がなかったところが不満でした。また、製品によって個体差があるのではないかというくらいに良いものは長く走ってくれますが、そうではないものは走らせて少しするとダメになってしまうといった状態でした。皆さんもご経験があるかと思います。

当方ではこの旧製品時代に大量に購入した関係で、ほとんど2モーター製品ばかりとなっています。

新製品に目が行きがちですが、かつて購入した車両のメンテナンスやバージョンアップしてごちゃごちゃ触るのも模型の楽しみでもあります。

交換のために用意するもの

今回は阪急8000系の2モーターの交換を例にしたいと思います。ご覧のとおり、2モーターですと窓からモーターが見えてしまっていて見た目が悪いだけでなく、室内表現すらできなくなっています。

用意するのは、コアレスモーターと台車枠です。コアレスモーターは車体長に合った製品が販売されていますので、交換したい製品にあったモーターを選択します。

参考に車体長を載せておきますが、購入する際は今一度しっかり確認してください。

- 18m級…京急、京成など

- 18.5m級…阪急、阪神など

- 20m級…近鉄、東武など

※いずれも例外あり

今回は阪急なので18.5m級の〈5714〉を選択します。

続いて台車枠なのですが、阪急の場合、ほとんどの車両はFS369が適合しますのでFS369の台車枠が入っているものを購入します。写真は7000系用の台車枠と床下機器になりますが、床下機器は2モーターと共通部品になっていますので、取り外して使用できます。台車枠だけならグリーンマックスストアで分売されていますので、そちらで購入すればコスト削減ができます。また、後述しますが、台車枠をはめ込む穴が3つあるため、鉄コレの台車枠も加工すれば使用できるようになっています。

交換方法について

まず車体からモーターを取り外します。

床下機器を流用したい方は、床下機器を取り外します。

製品には説明書がありますので、説明書どおりに台車枠の取り付けを行うだけです。

台車枠は写真のとおりとなっていますが不必要な部分をニッパーで切り取ります。

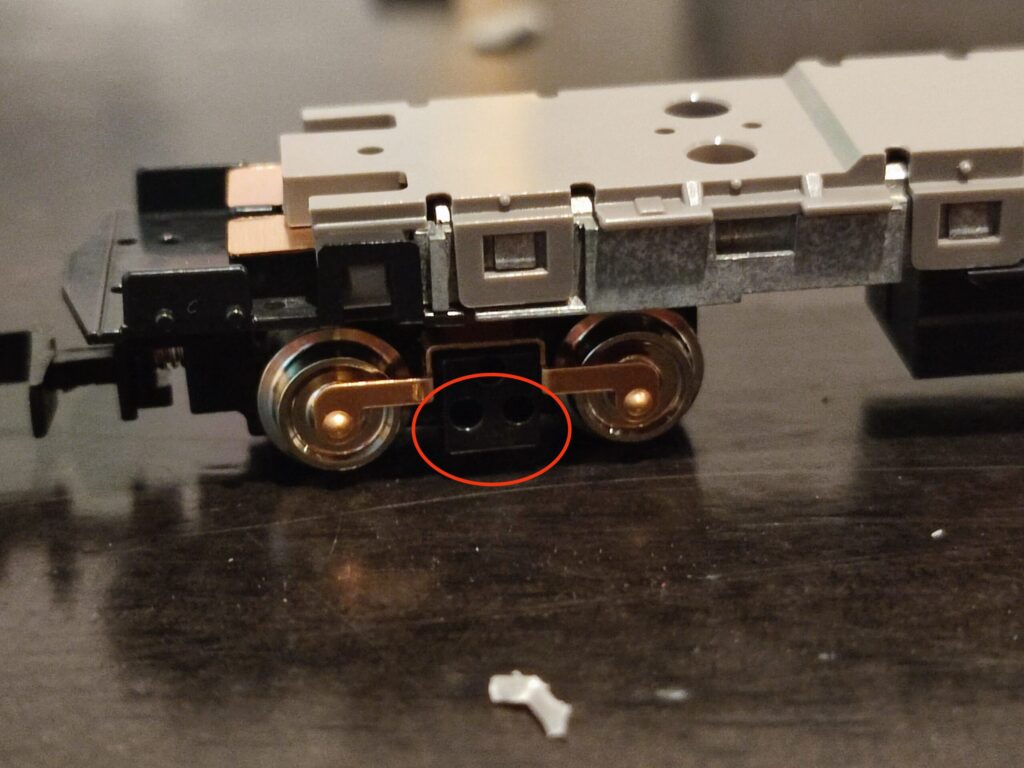

上記のように切り取り、モーターの台車の穴に赤丸部分をはめ込みます。

台車枠の取り付けが終わったら、床下機器を取り付けます。また室内表現をされたい方は専用のパーツが分売されていますので、お好みに応じて取り付けてください。今回は部品がなかったので取り付けなしにしています。

あとは車体に戻せば完了です。

2モーター製品には他にも厄介な点が

ひとまずモーターの交換が終わり、スムーズに走るかと思いきや、いまひとつ動きが鈍い…モーター車だけならスムーズに走るんですが、他のトレーラー車両の転がりが良くないせいか、登り坂で立ち往生してしまいました。しばらく掃除せず10年近く走らせていたのもあるかもしれませんが、グリーンマックスの旧製品のトレーラー車両も製品としていまひとつの出来で転がりがイマイチなんですよね。とりあえず掃除してみてダメだったら、お金かかりますがこちらも総取替えの必要もありそうです。