※この方法は加工作業を伴います。加工により破損等が発生しても当方ではもちろん保証しませんし、メーカーでの保証も受けられませんのでご注意ください。

旧製品はとにかくライトが暗い。

グリーンマックス製品は近年では製品状態も良くなり比較的満足のいく出来になっていますが、当方では大量の旧製品(品番4000番代)がいます。前々からの課題となっていた、ライトの高照度化の作業をご紹介したいと思います。

交換には様々な方法があります

交換方法は主に以下の2つになります。

- 新しいライト基板を購入する

- 自らLEDチップを購入し、交換する

新しくライト基板を購入すれば手間もかからず楽に高照度化できますが、結構な値段がかかります。購入は模型取扱店やグリーンマックスザストアなどで購入ができますが在庫数が安定していないデメリットもあります。

一方、自ら交換する方法だとLEDや抵抗チップ自体は安くで購入でき、コストは抑えられるものの、はんだごてを購入したり、また細かい作業が伴うことがデメリットとして挙げられます。

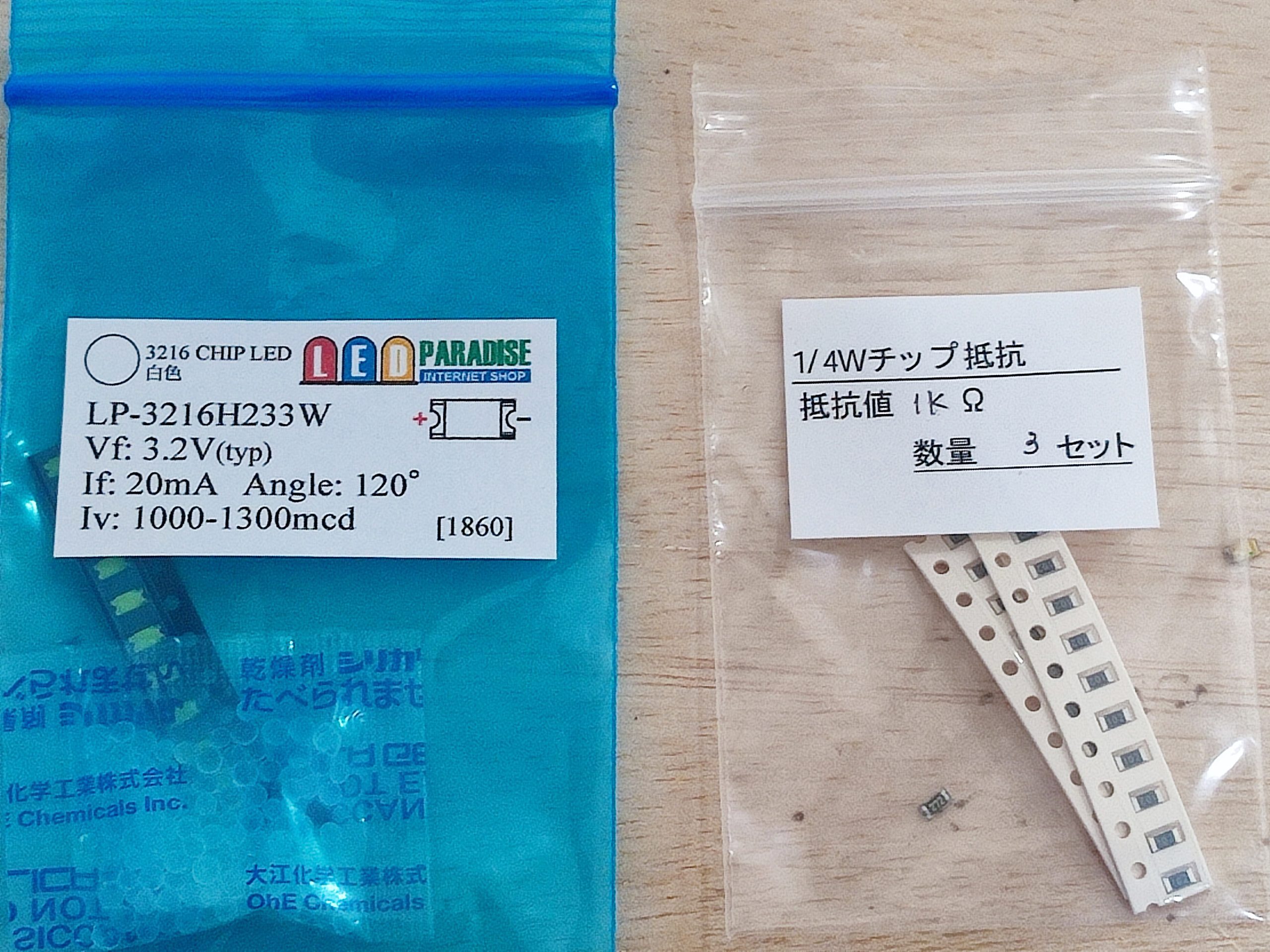

参考にLEDチップの値段ですが、1個あたり約45円となります。また抵抗チップは1個あたり約10円と非常に安くで取り寄せることができます。

ライト基板の構造や交換前の状態

今回は阪急8300系のライトを交換していきます。

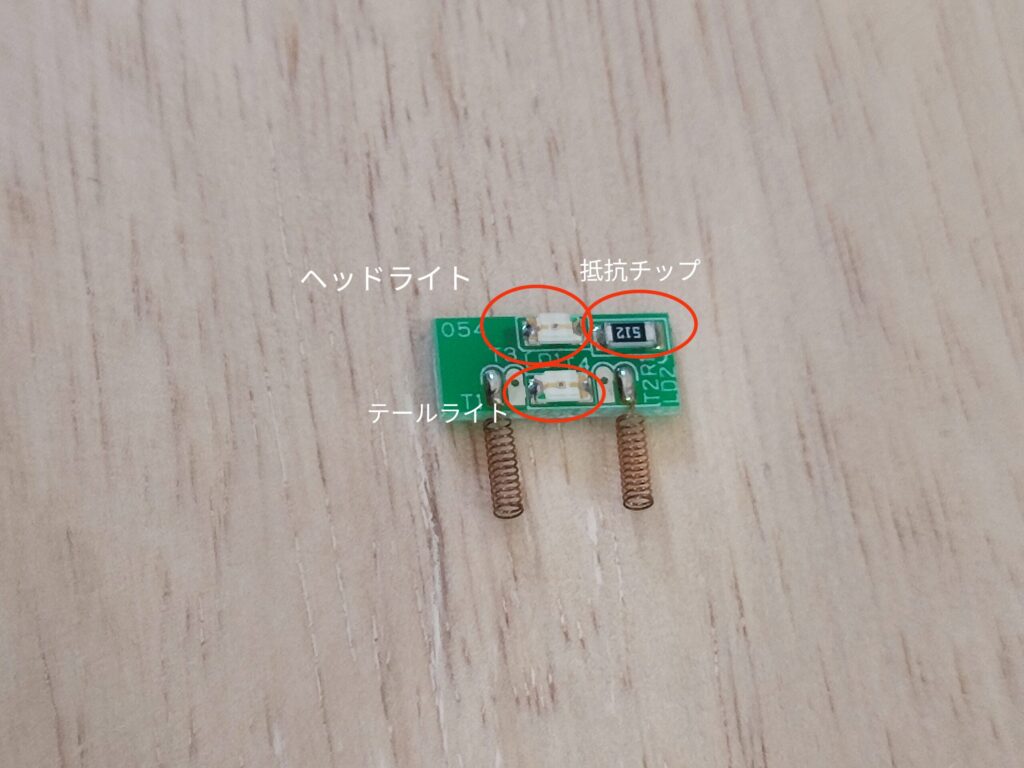

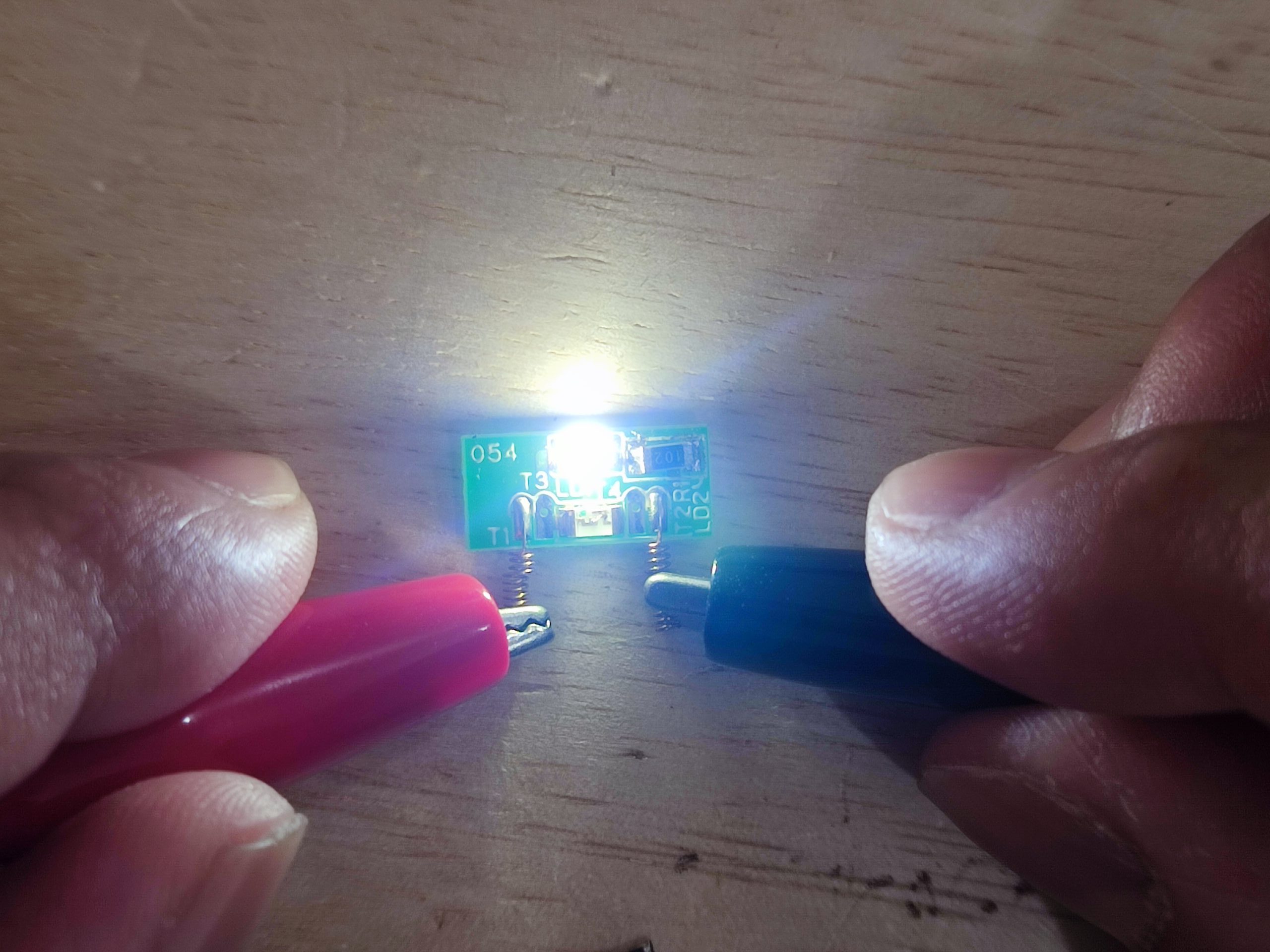

ライトユニットを分解し、ライト基板を取り出します。阪急車両の場合、上記の写真のとおりの作りとなっています。

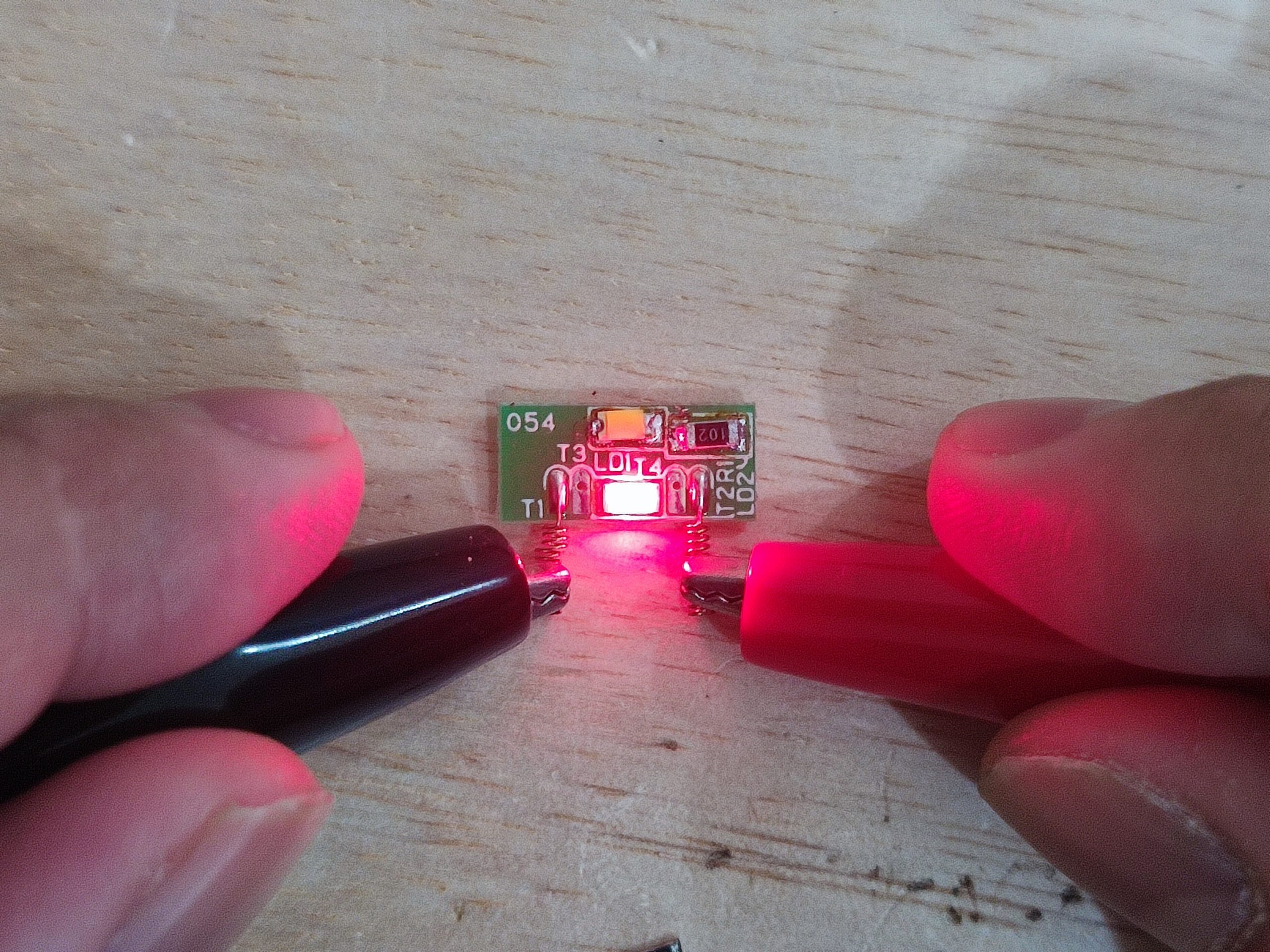

続いて交換前の光り方ですが、

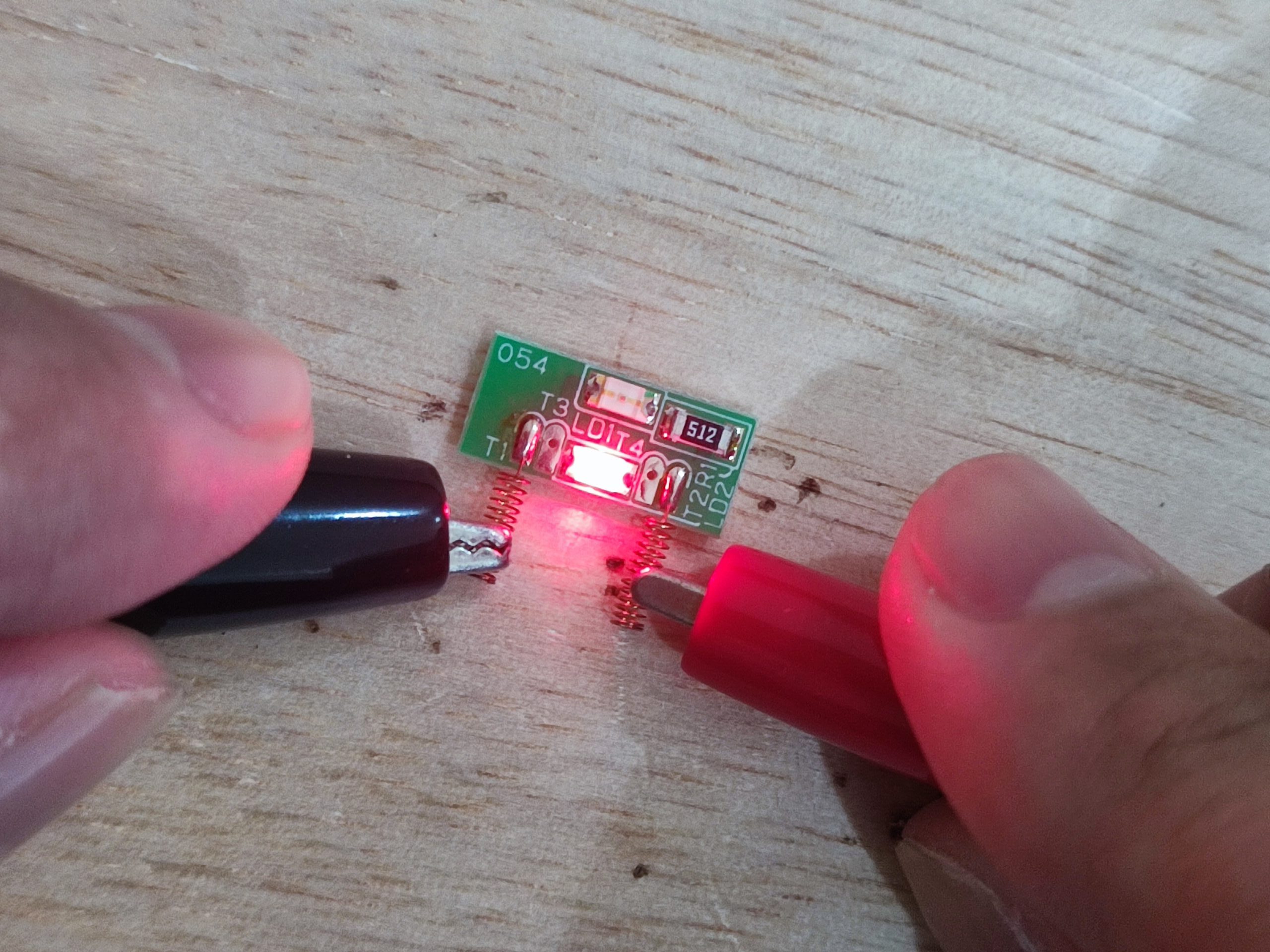

ヘッドライトはオレンジ色をしていて実車とはほど遠い色となっています。また、明るさもヘッドライト、テールライト共にそんなにありません。これは抵抗チップに512と書いてありこれは5100Ωとなっていてかなり大きい抵抗となっているためだそうです。ちなみに私は電気は詳しくありませんが、調べてみるとそういうことみたいです。

色を変えるのはもちろんですが抵抗チップも交換する必要があります。

ヘッドライトの色ですが、阪急は最近白ライト化が進んでいますので白色LEDとし、テールライトは特に問題がないのでそのままとしました。抵抗については、何が適当なのかわからないので、ネットサーフィンで見つけた先輩方の選び方を参考にし、1000Ωとすることにしました。

チップはエルパラさんから購入しました。

また交換にあたりはんだごてが必要となります。

いざ交換

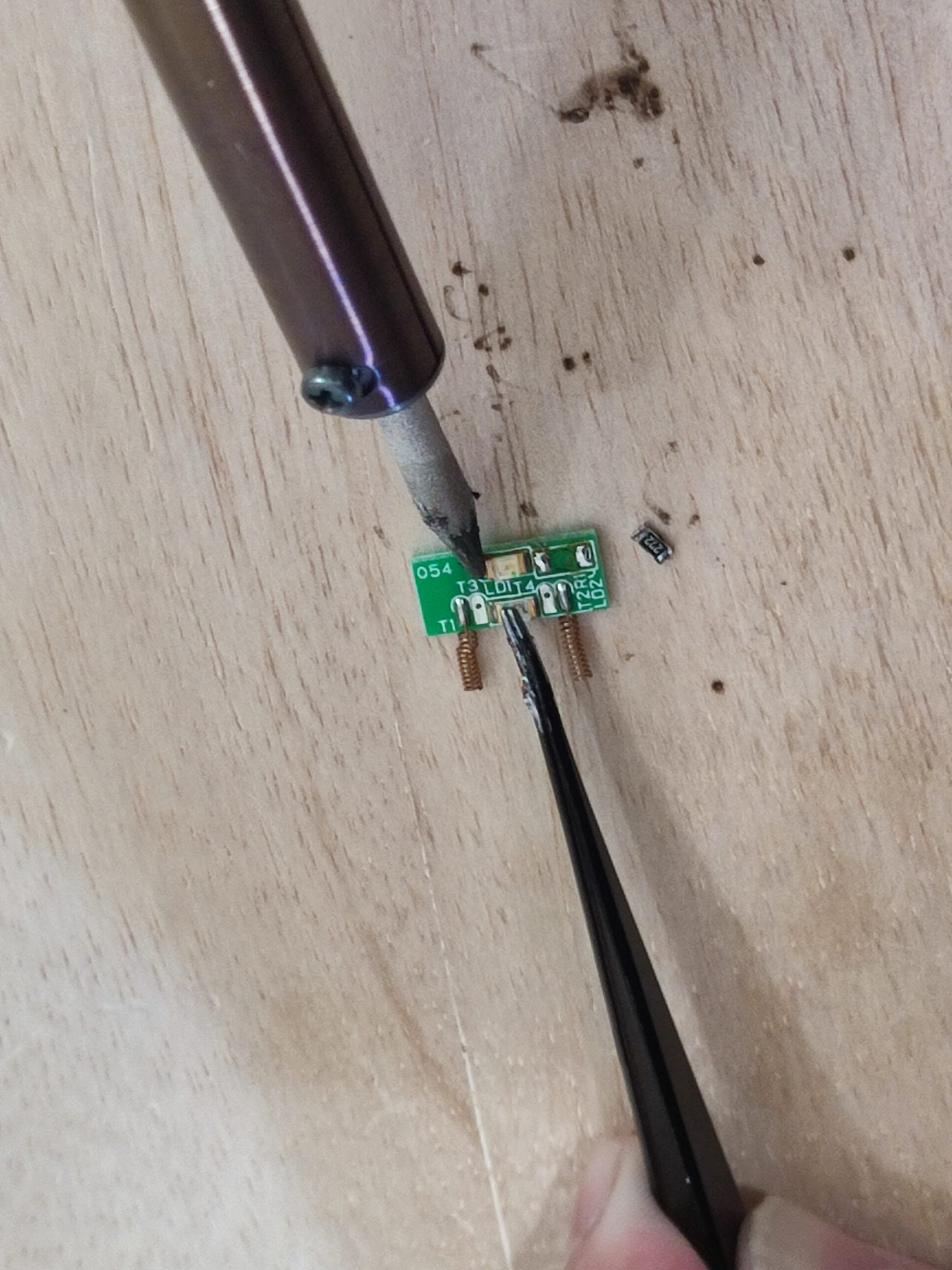

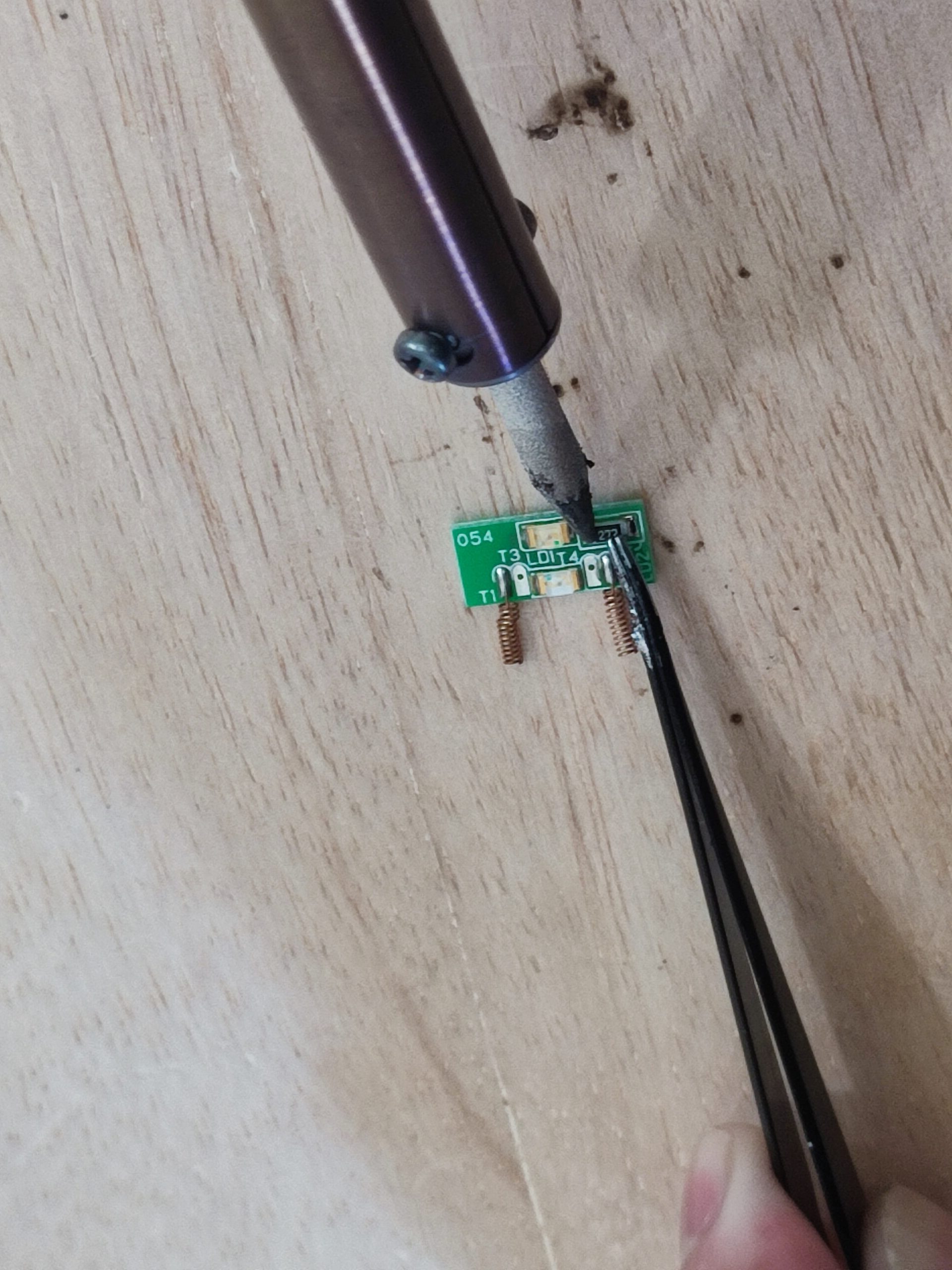

まずはヘッドライト部分のチップの取り出しから。ライトの端の金属部分にはんだごてを当ててやり、付着するはんだを熱伝導で溶かします。反対側と交互にするとはんだが溶けるのでチップを取り出すことができるようになります。

続いて抵抗チップも同様に取り除きます。

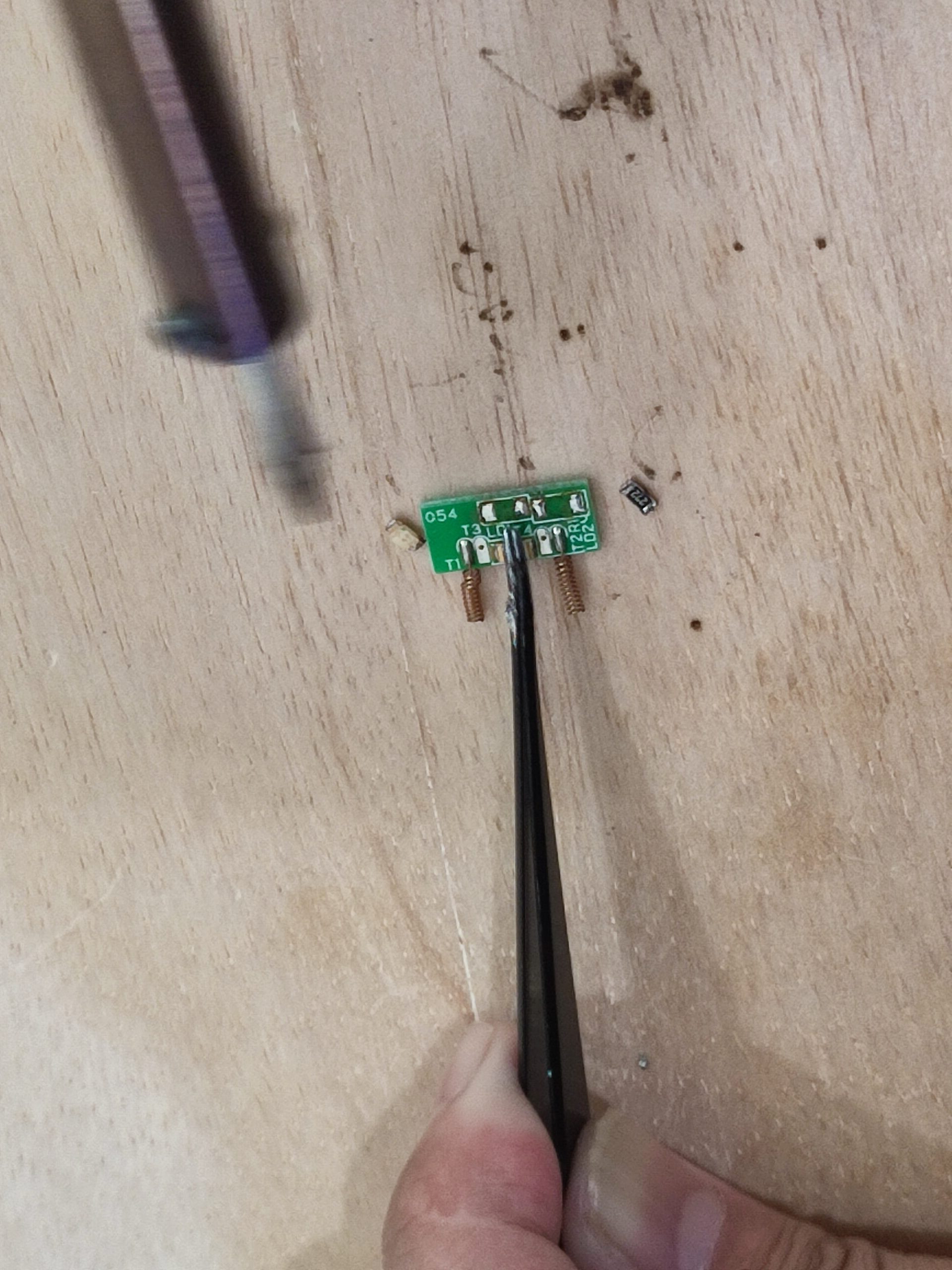

取り外したらLEDチップと抵抗を取り付けます。

はんだは新たに追加する必要はなく取り外し時と同じ要領で熱伝導で接着していきます。

はんだが固まれば完成です。

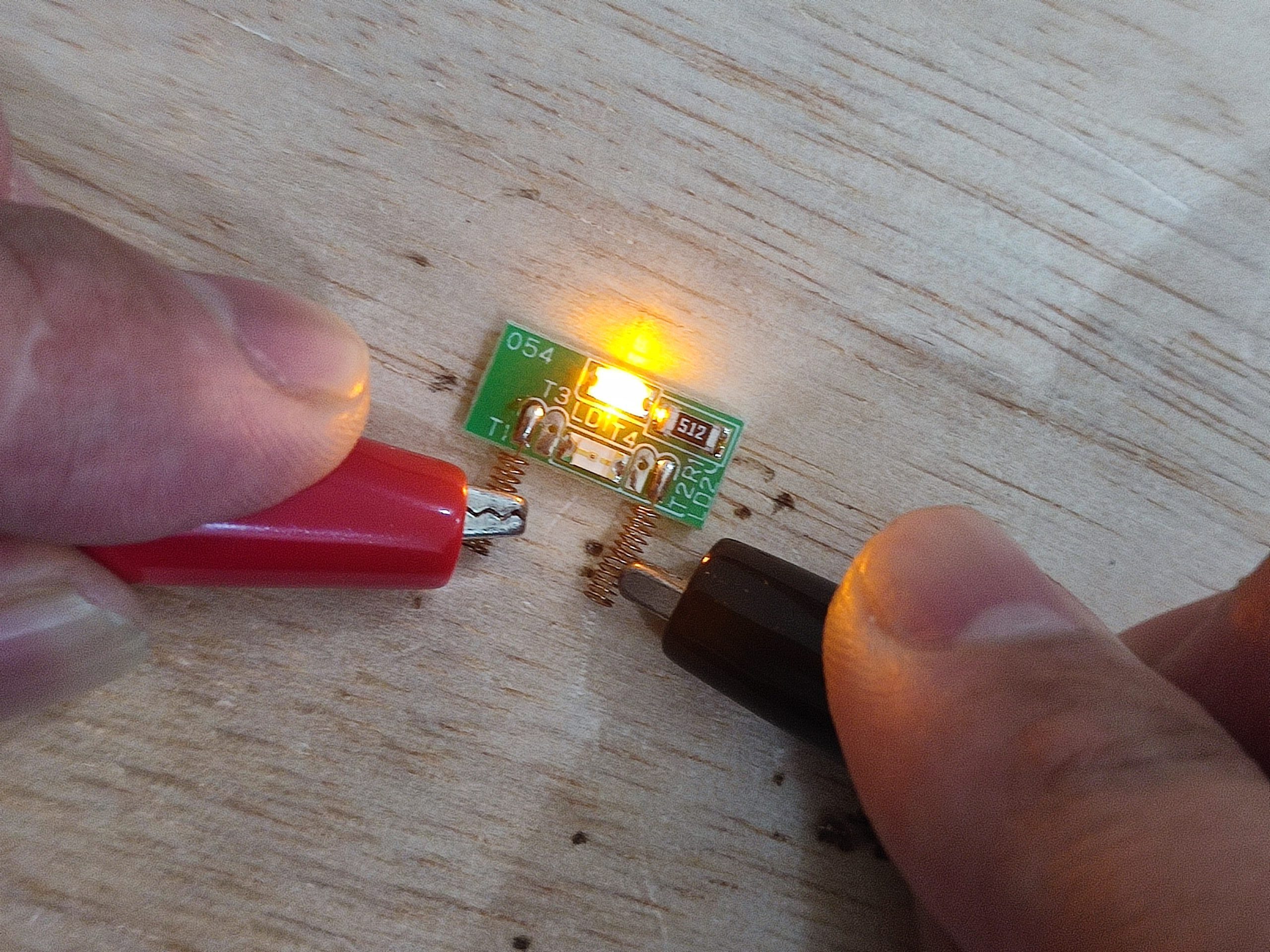

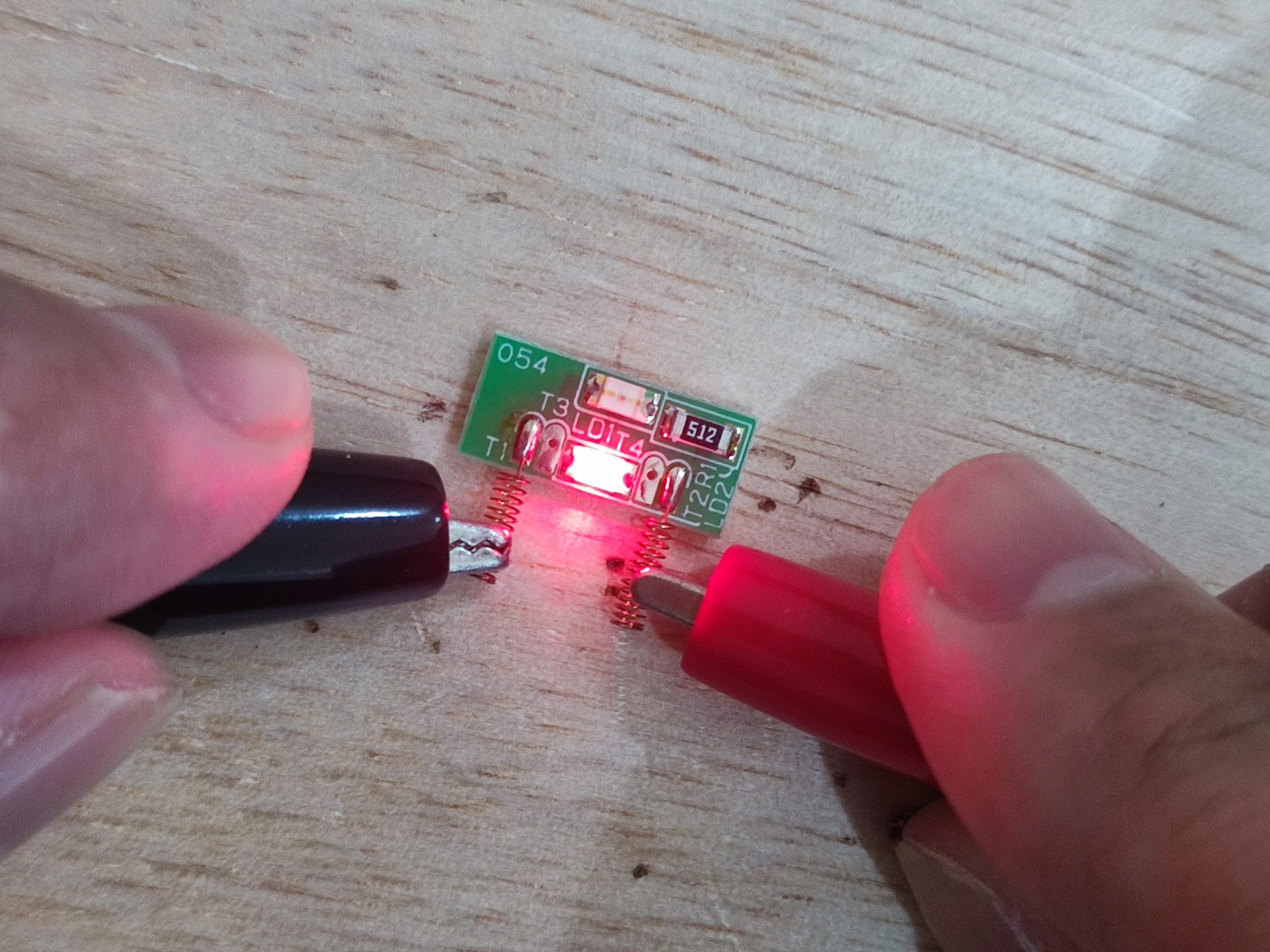

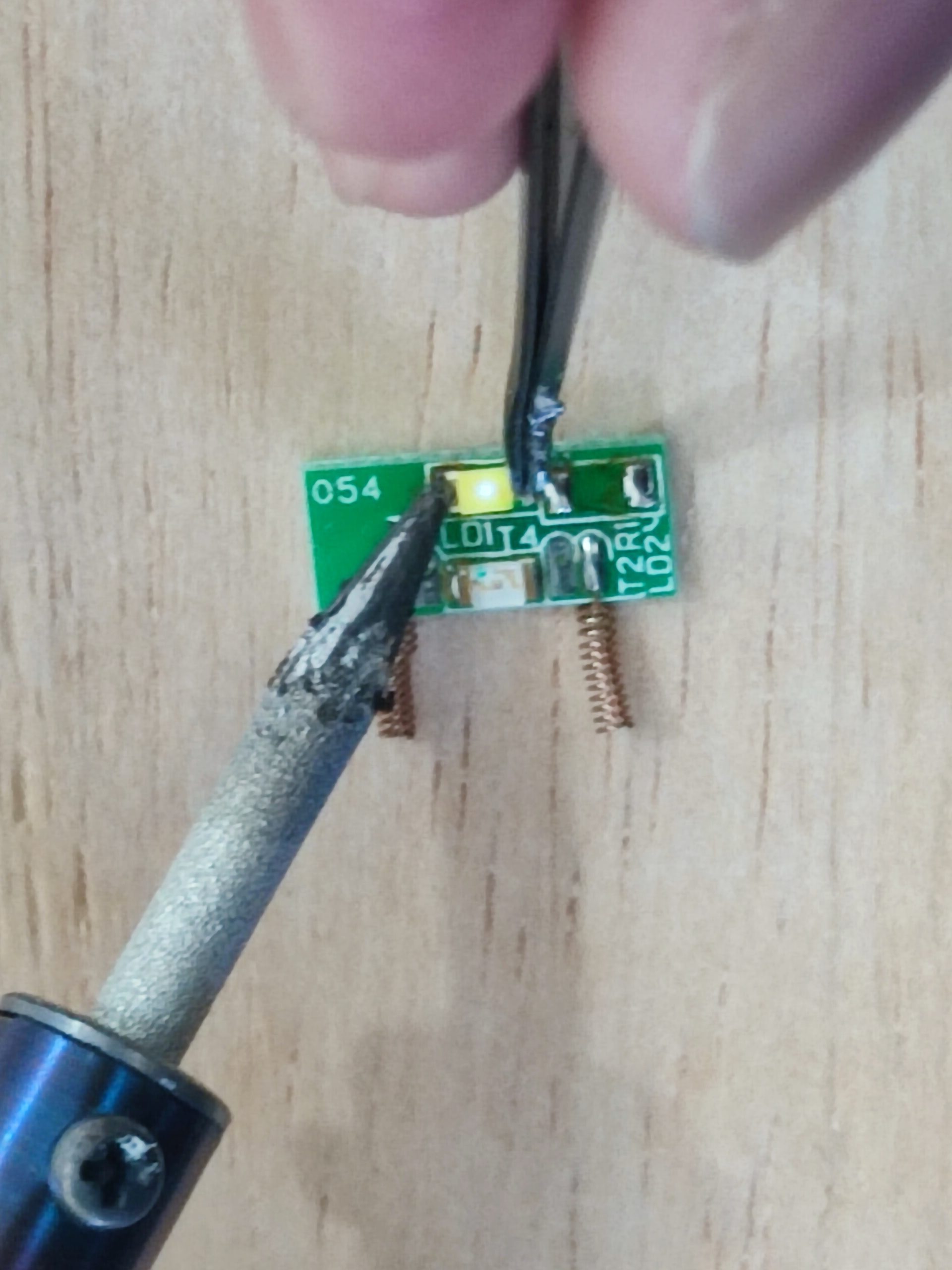

さぁ、あとはしっかり点灯してくれるかどうかテストしてみます。

まずはヘッドライト。以前とは見違えるほど明るくなりました。

テールライトも問題なく光ります。こちらは抵抗チップのみの交換なので明るさが増したのがよくわかります。

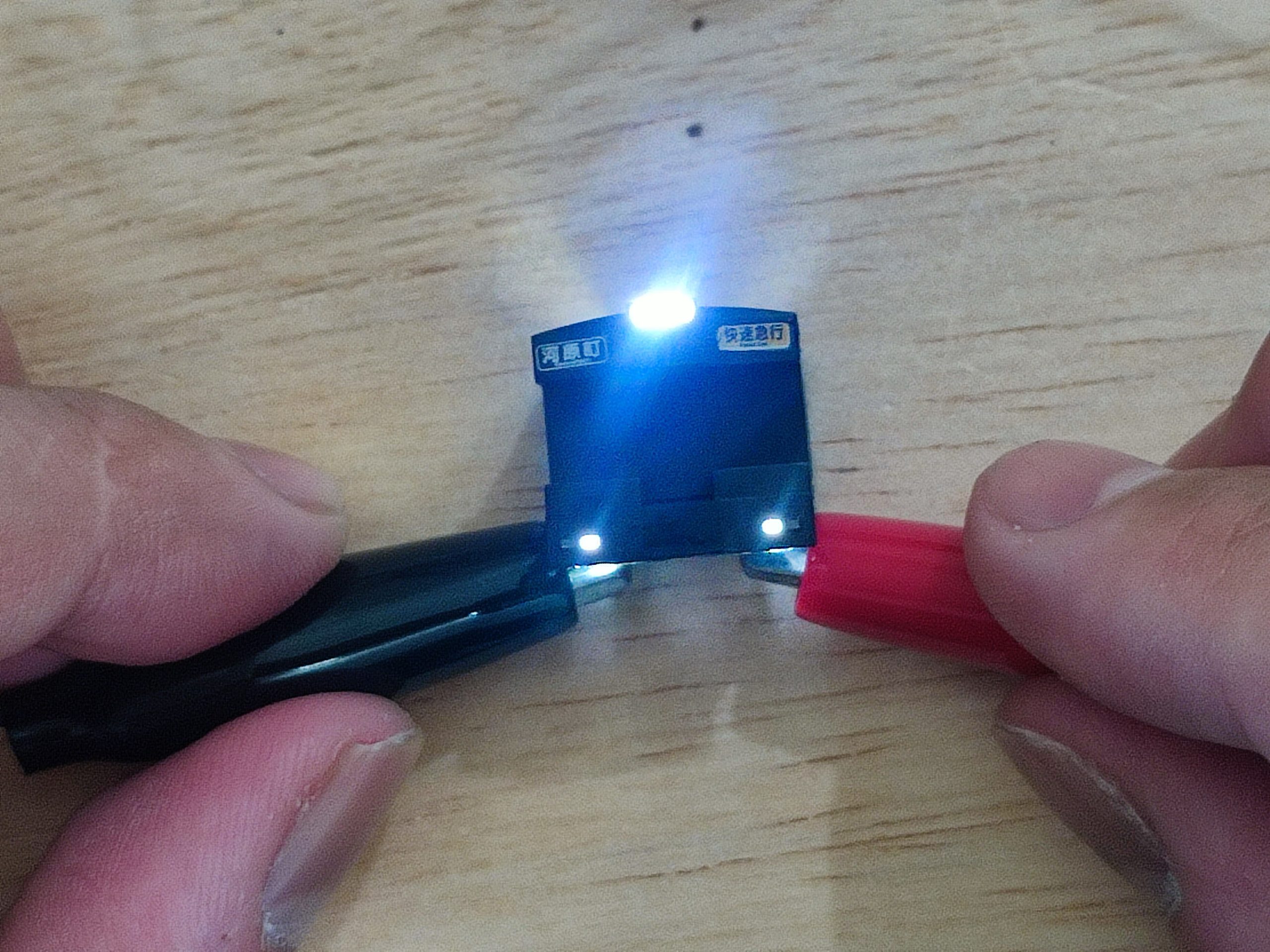

ライトユニットに基板を戻して再度テストを行いました。

完成画像とその他の方法での比較

以前にライト基板を取り替えたものもあるので交換前、基板交換、チップ交換をそれぞれ並べてみました。左側が製品状態、真ん中がチップ交換、右側がライト基板交換となります。

基板交換は電球色が採用されていて種別灯が実車と同じです。チップ交換は前照灯を白色にするのを優先した結果、種別灯も白色となってしまった(前照灯と種別灯は同じライトで光るため)のが課題ですが、基板交換よりコストを抑えられるのが魅力です。電球色にすれば右側と同じようになります。

現時点で6枚加工しましたが、細かいので思ったより疲れますので、時間と体力に余裕があるときにやることをおすすめします。