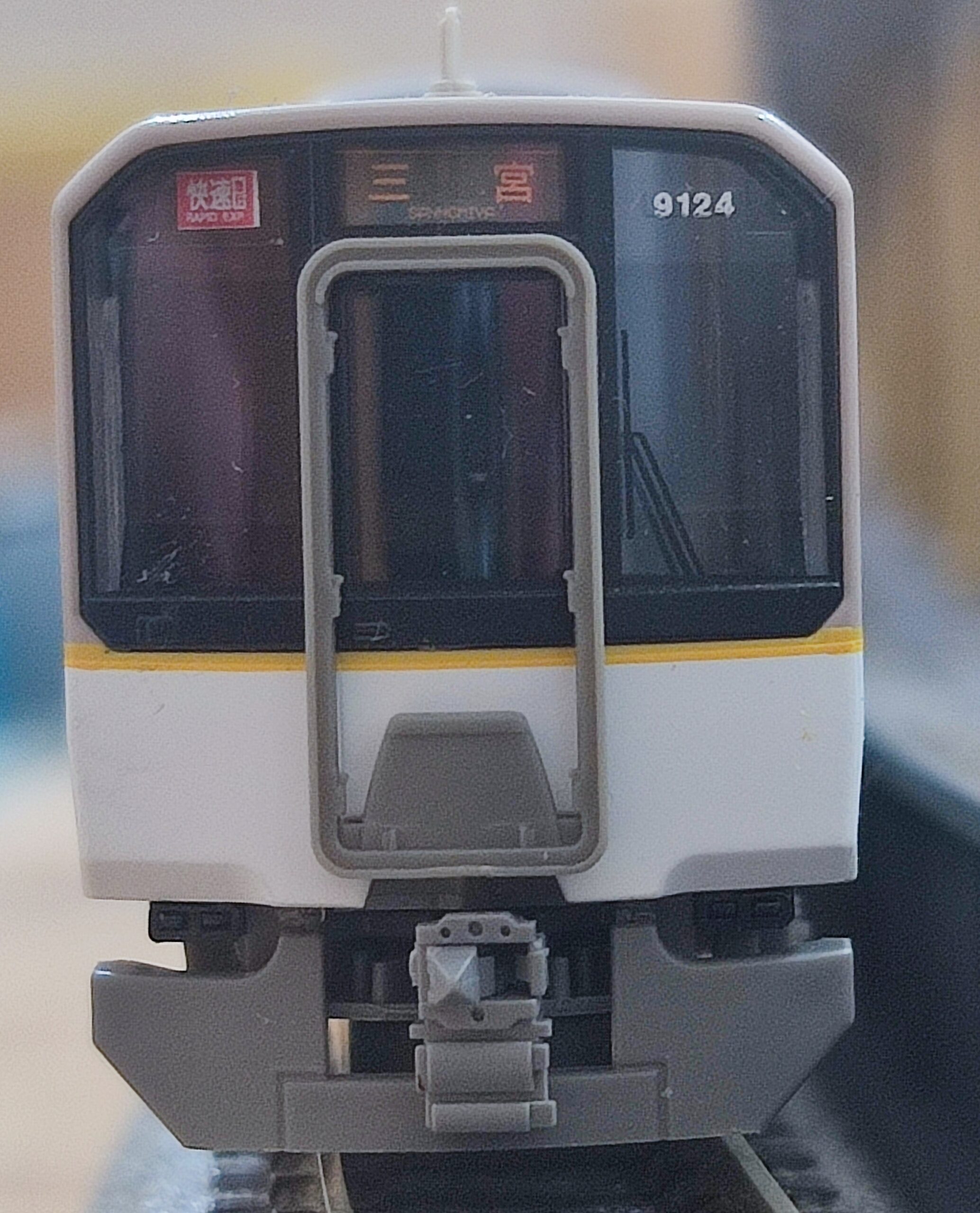

近鉄のお得意とする連結が非対応の製品

近鉄といえば色んな車両が連結されるのが醍醐味で、模型でも再現したい方は多いと思います。大抵の車両はスカートにTOMIXのTNカプラーが設置できるようになっていますが、下記製品は非対応となっていて、付属のドローバーで連結することとなります。

- シリーズ21(近鉄9820系、近鉄9020系)

- 近鉄22600系ACE

ドローバーはグリーンマックス製品同士での連結のみで、マイクロエースの近鉄通勤車、特急列車や最近発売されたトミックス12200系との連結はできません。

ドローバーだと好きなように連結、解放ができないし、手間がかかるため、TN化は何としてもやりたいところなのですが…

ではなぜこれらがTNカプラー非対応なのか?それは先頭部分の構造に問題があったのでした。

種別灯の位置が問題

2000年代に登場した近鉄車両は、種別灯が車体下部にあり、これを模型で再現すると連結部分に隙間がほとんどない状態になっています。連結器が種別灯の間にあり、鉄道模型ではここにTNカプラーを入れることとなりますが、TNカプラー自体が大きすぎて種別灯と種別灯の間に入らないのです。グリーンマックスがTNカプラー対応にしなかったのではなく、元々構造上対応できなかったのが正しいです。

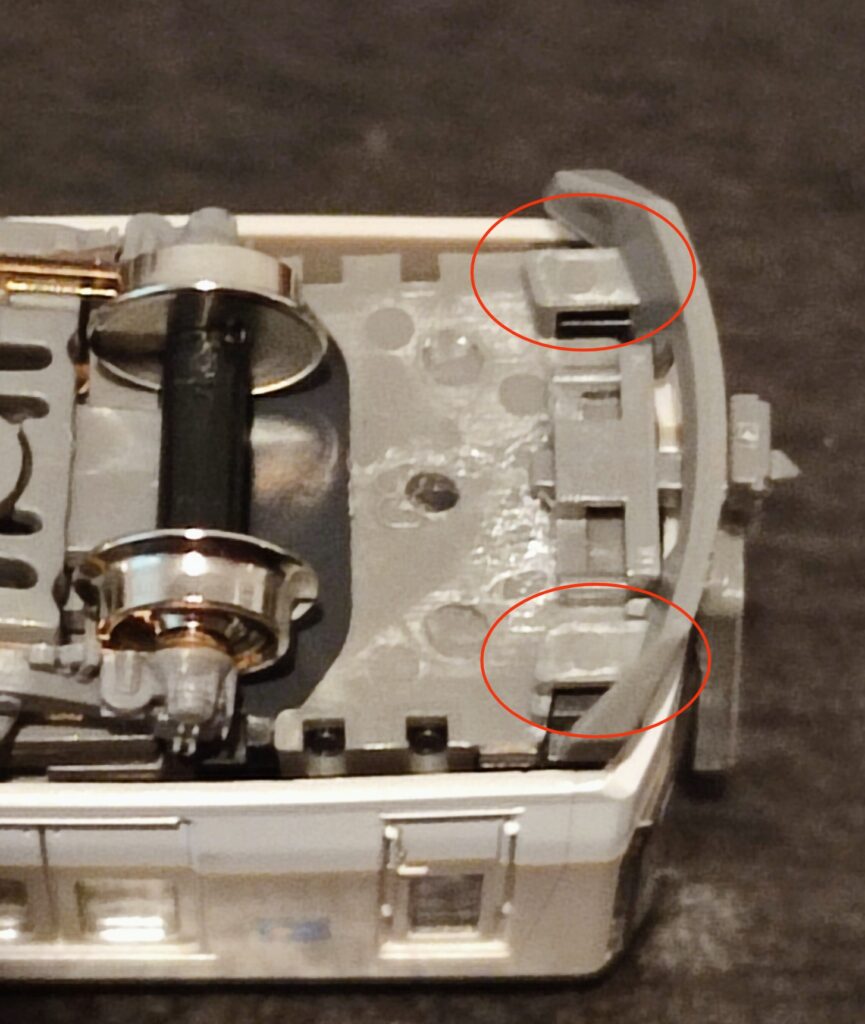

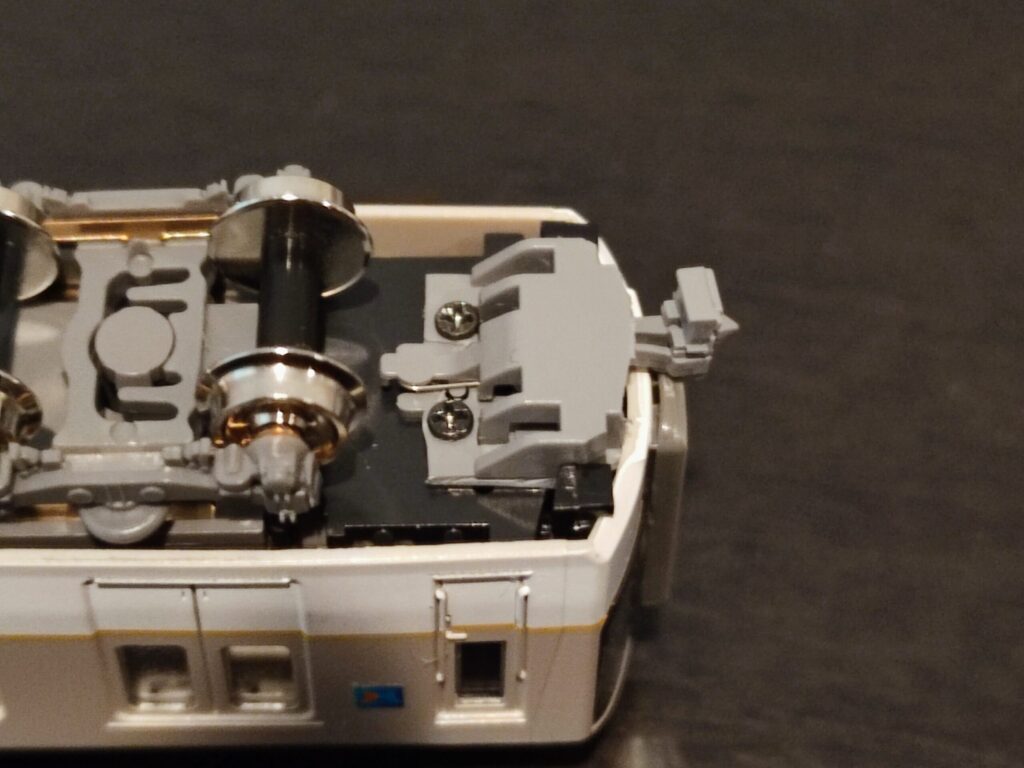

先頭車連結器部分を裏側から見てみます。

種別灯はライトユニットと一体化されていて、スカートがこのように設置されています。一見、メーカーでスカート部分にTNカプラーを設置できるようにすれば良いように見えますが、TNカプラーを設置するとスカートが干渉(赤い部分)してしまう、また先述した、隠れていてわかりにくいですがこのスカートの上部に種別灯があり、構造上、非対応となっているわけです。

それでもTNカプラーを取り付ける

無理だとわかっていても何とかするのが模型鉄なのですが、すでにたくさんの先輩方が色々な方法でTNカプラー化を実現しています。私はまだまだまだ加工に関しては素人で、ネットに掲載されている方法でチャレンジしても、なかなかうまくいかず、試行錯誤していましたが、たくさんのTNカプラーを犠牲にして、ある程度やり方を身に着けたので、あくまで一例として掲載したいと思います。なお、加工による損害が発生しても一切責任は負えませんので、自己責任のうえご理解のほどご覧いただきますようお願いします。

まず、TNカプラーを用意します。種類は以下のいずれかであれば大丈夫です。

- JC25

- JC6340

- JC7258

ここではJC25で行った場合を記載します。本当は黒色のカプラーが近鉄らしさが出て良いのですが、黒に塗装すれば問題ないと思われます。

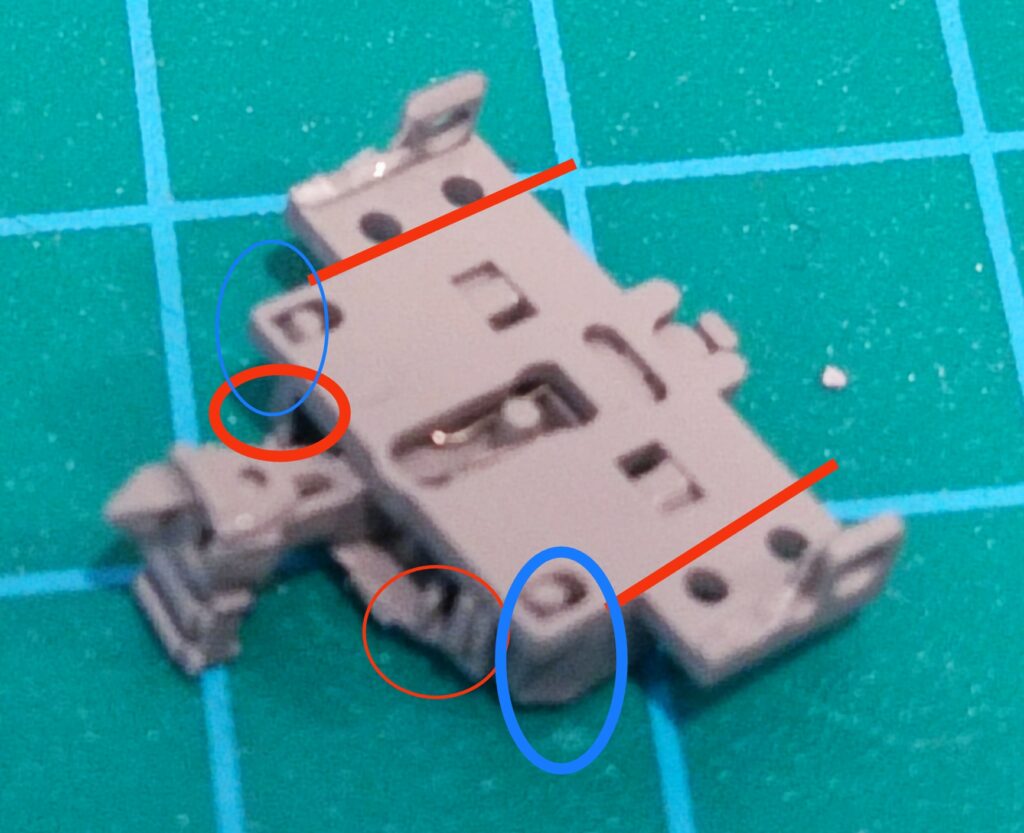

まず、TNカプラーの取付部の赤丸部分をカットします。

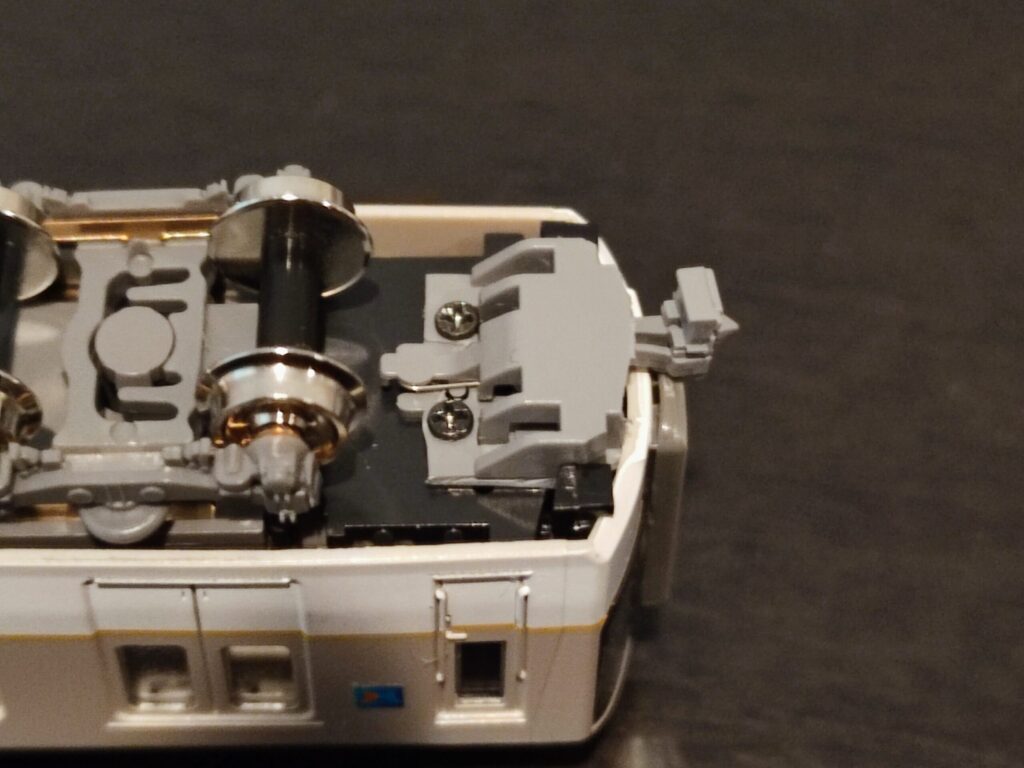

そして一度床下のスカートが取り付けられていた部分に残しておいた引っ掛ける部分が取り付け穴のうち手前側に取り付けます。

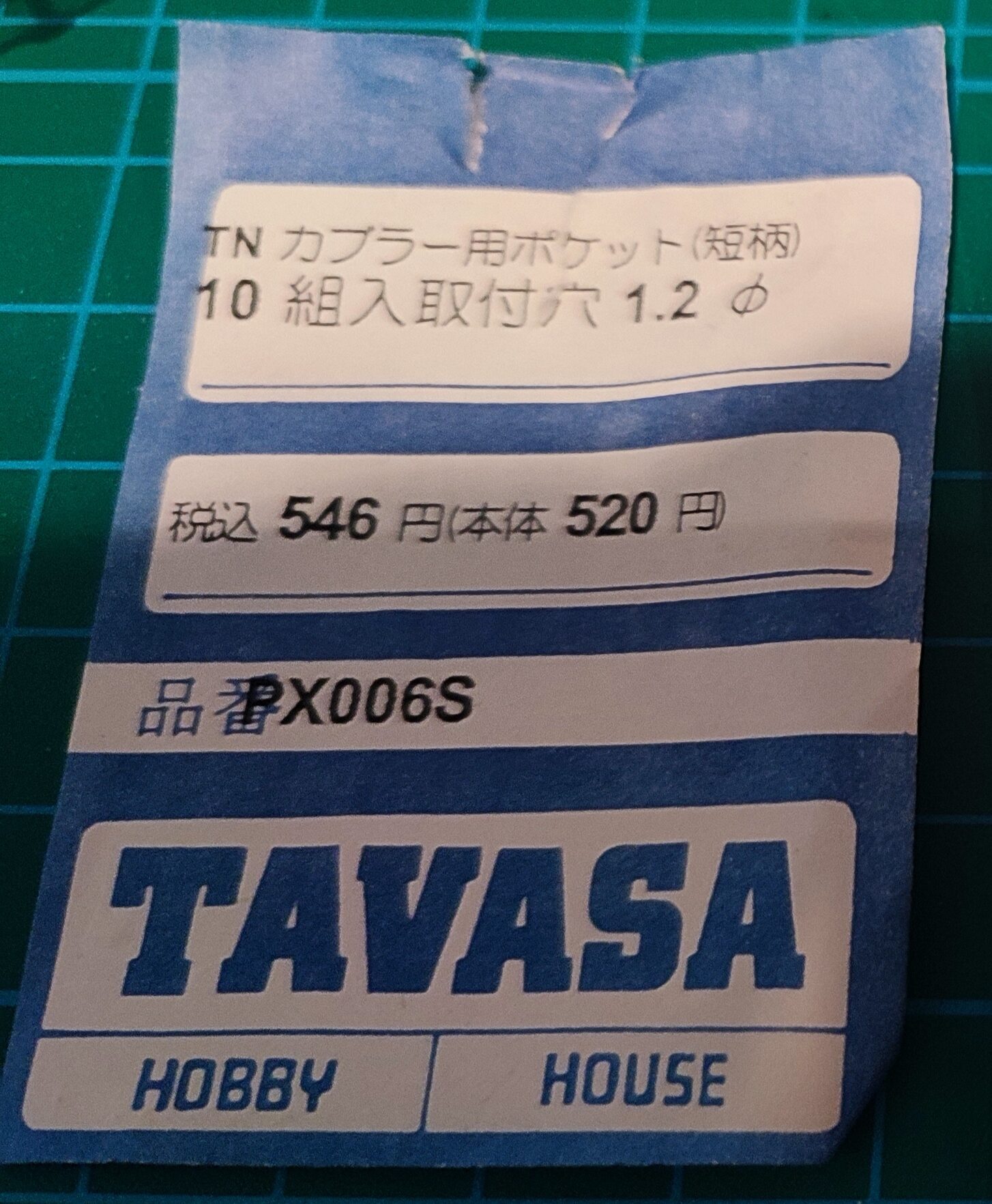

ここで床下を裏側にひっくり返し、ピンバイスで穴を2ヶ所開けます。なおピンバイスは0.8から1.0くらいの太さがいいです。穴を開けたら1.2ミリのネジをそれぞれ2ヶ所に取り付けます。穴はネジを回せば徐々にあいてくるのでどんどん回して取り付けます。

ネジは1.2ミリの小さいネジであれば問題ないですが、私はかなり前に購入したこのネジがあったのでこちらを使用しました。ちなみにネジではなく、接着剤で固定するやり方もありますが、取れてしまうのを防ぐためにネジで固定するほうが良いと思います。

穴があいてネジが貫通したらネジを取り外し、TNカプラーも取り外します。

取り外したTNカプラーですが図の赤い部分を切り落とします。続いて青い部分を削っていきます。この削り具合が難しく、種別灯に干渉しない程度まで削ります。あまり削りすぎると外れてしまうのでギリギリを狙って削り取ります。

同じ写真で申し訳ないですが、種別灯と種別灯の間に入る程度に干渉する部分を干渉しないように根気強く削ります。ある程度削れたら取り付けてみて種別灯の間に入るか確認します。

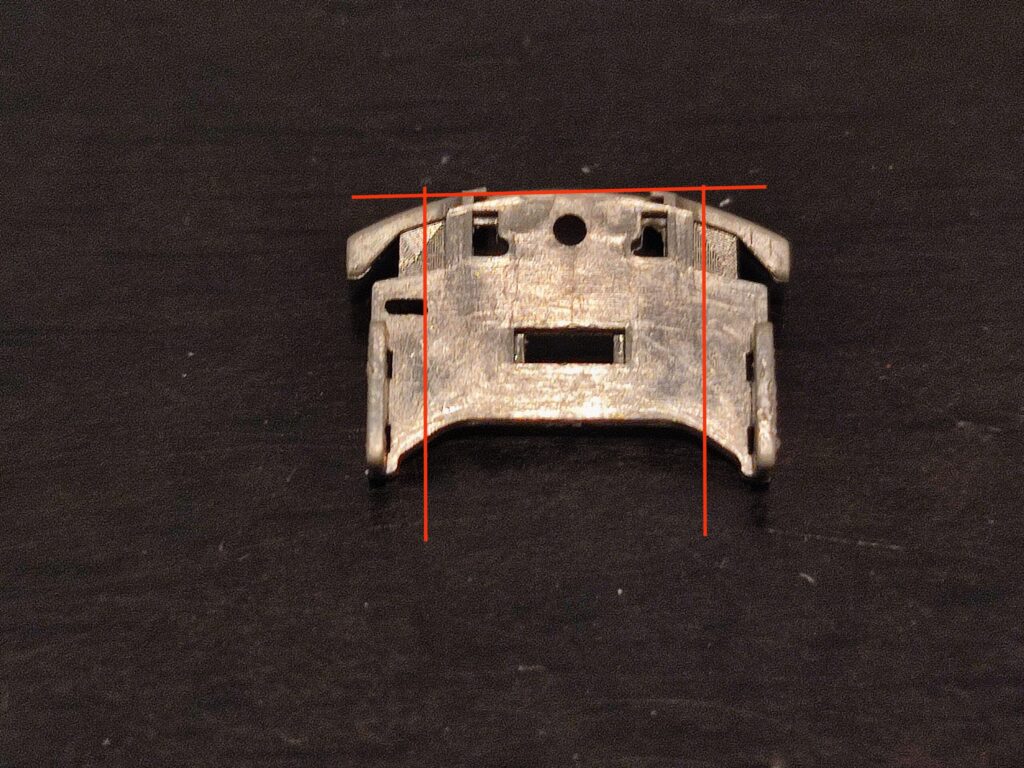

それらしい姿になってきました。続いてスカートを加工します。当然、スカートの台座が邪魔してTNカプラーと干渉しますので、スカートの台座部分をカットします。

ちょうど縦の赤い線の台座部分をカットします。あとは台座とスカートをつないでいる部分もカプラーと干渉しますので少しカットします。これもかなり難しいのですが、何度かスカートを床下にはめて現物合わせしながらカットしていきます。

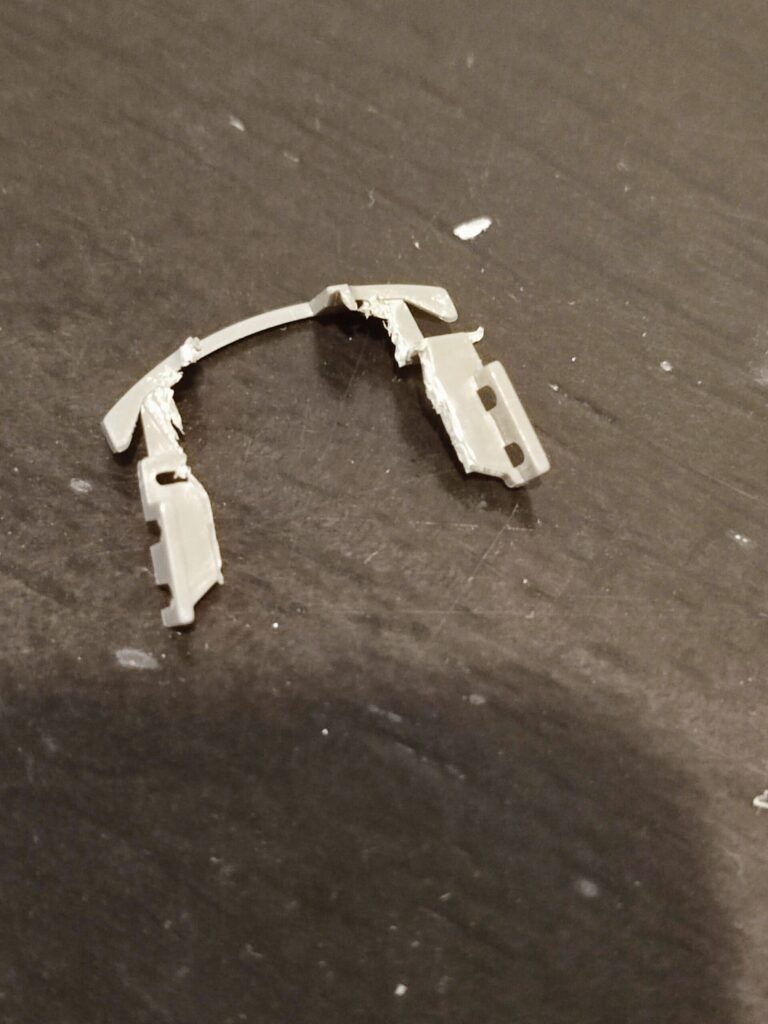

ちょっとスカートの形が変になっていますがこれぐらいカットしていきます。どれぐらいかと言われると難しく、現物合わせって言葉がしっくり。壊さないようにギリギリを攻める、これが難しいです。そして、カプラーと干渉しないことを確認したら、スカートを取り付けるのですが、スカートの強度が弱くなっているのでゴム系接着剤でスカートを床下に取り付けます。

乾いたらボディと床下をもとに戻します。

するとこのように、はれて連結が可能な状態となります。

早速他編成との連結を

他の1252系や、マイクロエース8810系などドローバーなしで連結ができるようになり、また見た目も良いのでやり終えたあとは達成感でいっぱいになります。

私自身初の取り組みでしたが、何とかここまでできるようになりました。ただ一方で課題も出てきていて、スカートがなぜか下に下がってしまい、線路の繋ぎ目に引っかかってしまうものが出てきています。この原因はまだわかっていませんが、何両かやるうちにそんなこともない車両も出てきたりしているので、もう少し研究してわかり次第更新していきたいと思います。

感想としてはかなり上級者向けの加工ではないかと思います。私も相当失敗しましたが、何度か繰り返すうちにできるようになってきます。諦めず、完成したときの達成感目指して根気強くすることが大事なのかもしれません。

なお、繰り返しになりますが、加工は自己責任となります。加工によって製品不良、破損等が生じても、私はもちろん、メーカーは何ら責任を負いません。あくまで参考としていただく程度でお願いいたします。

また冒頭に触れました近鉄22600系ACEですがこれよりさらにハードな加工となります。これは別記事にてご紹介したいと思います。

続く…