神宝線の車体幅再現は本製品が初めて

阪急電車のNゲージは、6000系以降の形式が多く発売されてきましたが、致命的な問題が発生していました。それは…

車体幅がすべて京都線仕様

となっていました。気にしない方は問題ないのですがよくよく見ると横に広く…最初は新製品が発売される度に買っていたのですが、段々と気になりだしてからは、車番選択製品の場合、京都線車両として導入することが増えていました。

そんな時に1000系が模型化されると発表され、「神宝線車両幅で発売します」と聞いたとき、やっとか、と思ったのを思い出します。

また阪急車両は、長らく最近まで鉄コレでの事業者販売が多く、1000系もデビューしたとき鉄コレで製品化された過去があります。しかし登場は先頭車と中間車の2両の販売だったため、8両編成を再現するには6ケース購入する必要があり、先頭車が余りまくったという過去もありました(経験されている方も多いと思います)

その上、これまでグリーンマックス製品は前面の行先表示は点灯しない仕様で、本製品から点灯仕様になったりと色々難点があったわけですが、今回の製品から今までの阪急製品では考えられなかった仕様変更が行われました。本製品はその第一号となる製品です。(その中での当時のカトーの9300系は感動ものでした)

製品について

いつものブックケースです。

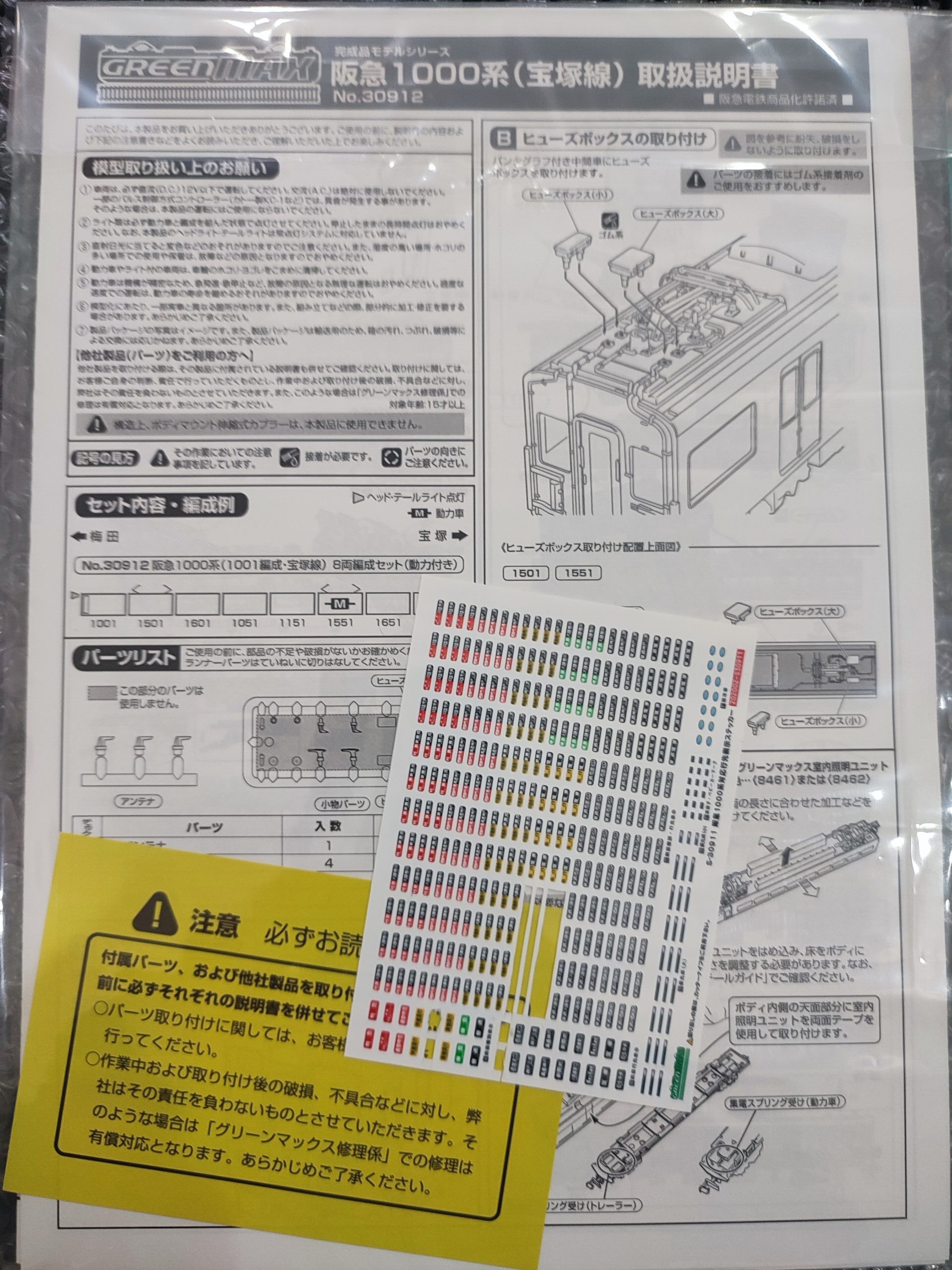

グリーンマックスらしくアンテナやベンチレーターはユーザー取り付けとなっています。

シールは行先、種別、優先座席、弱冷車、車いす・ベビーカー一体型が付属されています。

前面ビュー

最初に触れた車体幅は神宝線らしい大きさになっています。連結器がちょっとイマイチですが全体的にきれいに仕上がっていると思います。

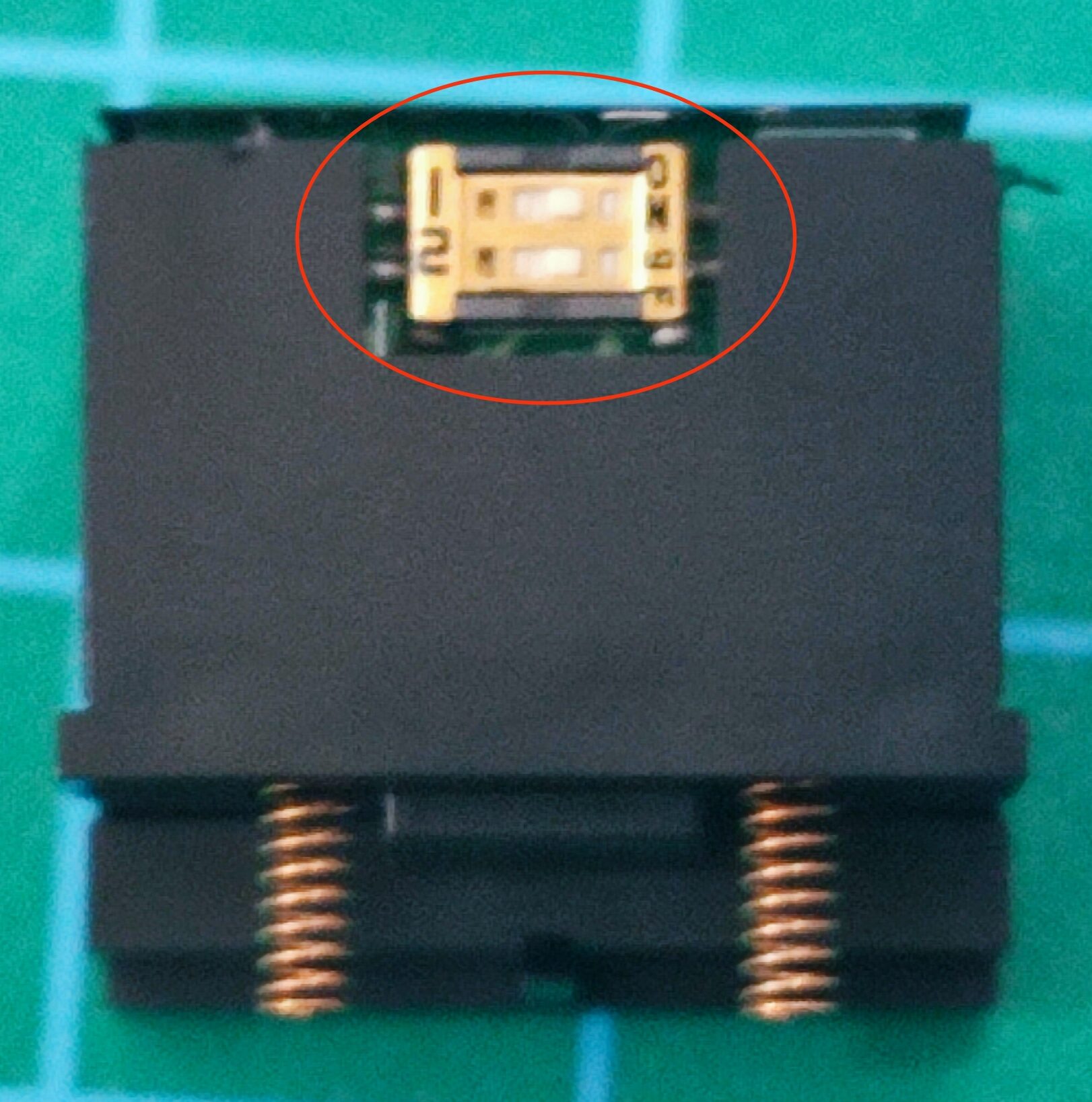

また、本製品から種別灯が種別毎に選択することができるようになりました。阪急であれば、両方なら特急、片方(正面向かって右)は急行や準急、無灯火なら普通となります。

種別灯の変更方法は簡単で、車体からライトユニットを取り外します。するとライトユニットの頭に番号が「1」、「2」と書いてあり、これらのスイッチをON/OFFするだけです。たとえば、特急の場合、両方ともON(スイッチ右側)、急行や準急の場合、2をOFF(スイッチ左側)、普通の場合、両方ともOFF(スイッチ左側)にすれば写真のとおりの種別灯となります。

サイドビュー

主な加工について

実車の阪急のボディといえばカガミのように反射するほどきれいに塗られていますが、これを模型で再現するには光沢スプレーでの塗装が必要です。

上が施工前、下が施工後となります。写真ではわかりにくいですが、肉眼では明らかに光沢感が違います。

屋根も塗り替えます。アンテナやベンチレーターも合わせて塗装します。

また、クーラーにスミ入れも行います。影の表現ができるのでこちらもおすすめです。

パンタグラフも同様に…

中間車の転落防止幌にも色差しします。

また細かいですが、ドアコックインレタも貼り付けています。

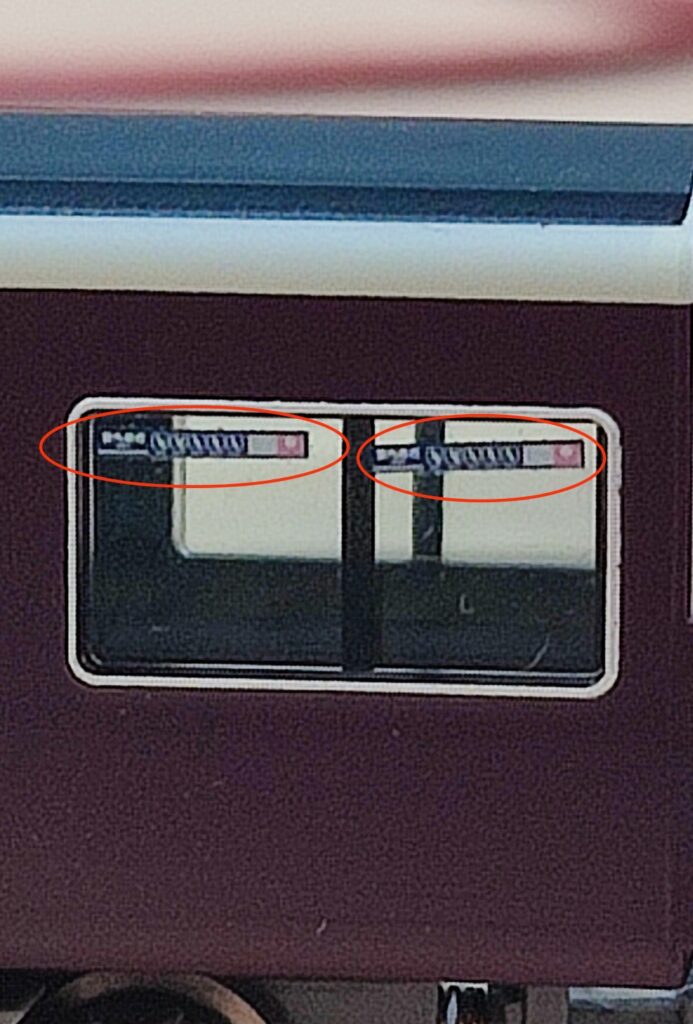

最後に優先座席、車いす・ベビーカー標記ですが、シールだと劣化したり厚みが目立つので別売りのインレタを使用しました。

インレタはまっすぐ貼ったつもりなのですが拡大すると斜めになっていますね。小さすぎて調整が難しいです。

その他にもリアリティを出すための加工はまだ残っているのですが、一旦ここで止めています。

加工の詳細についてはまた別の機会で詳しく紹介できればと思います。

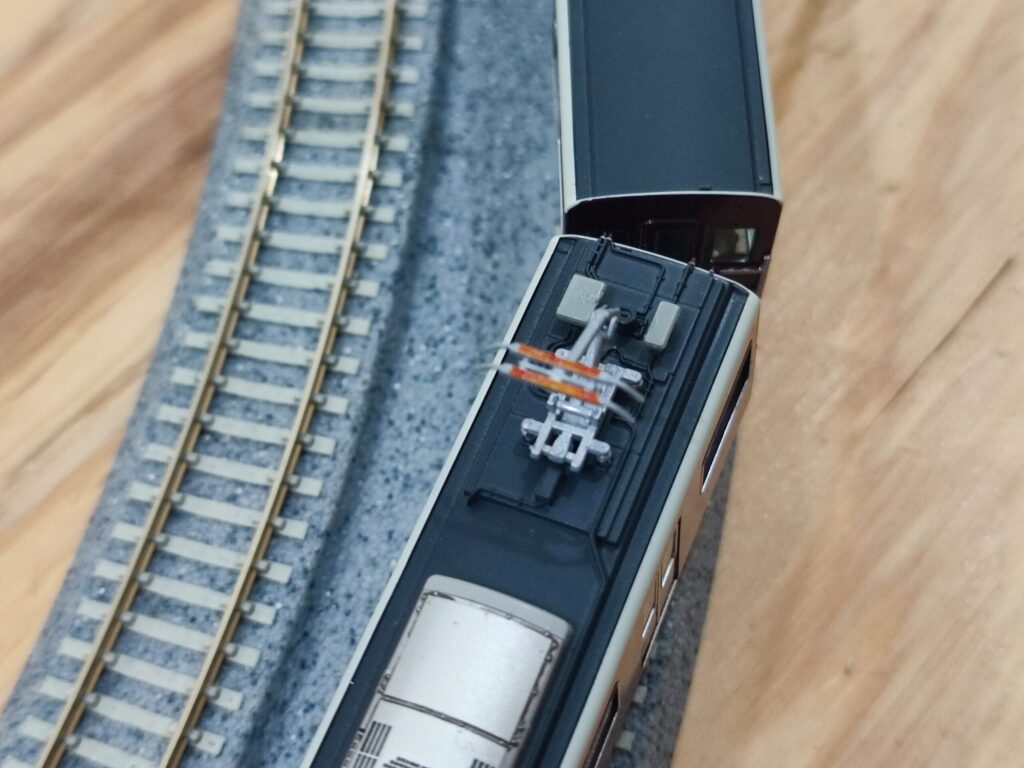

いざ走行

2モーターから現在のモーターになってから低速走行が大幅に改善され、スムーズに走ってくれるようになりました。行先は無難に急行 ❘ 大阪梅田としました。前面の光漏れは今後の修正課題としておいて、とりあえずは総じて満足のいく出来だと思います。しかし一方で加工を相当要するのが難点。特にボディへのクリア塗装などは慣れていても慎重に扱わないと取り返しのつかないことになってしまいます。とは言え、マイナーな車両を製品化してくれるのは本当に感謝しかないですね。是非新2000系も製品化お願いします。